Articles les plus récents

page précédente | 1 | ... | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ... | 337 | page suivante

-

Les chiffres de Pôle Emploi en mai 2021

29 juin 2021, par Patrick Cotrel - #Format. Profession. - #EmploiNombre de chômeurs en mai 2021

Comme précédemment, la comparaison avec la situation de mai 2020 n’a pas de sens, en raison de la crise sanitaire

Deux comparaisons sont donc pertinentes : Relever les évolutions sur un trimestre (février 2021) ;

Relever les évolutions sur un trimestre (février 2021) ;

Comparer avec la situation d’avant crise (février 2020).

Comparer avec la situation d’avant crise (février 2020).Les chiffres de Pôle Emploi :

Analyse : On note une légère reprise d’activités se traduisant par un petit flux d’embauches, avec une baisse de 39 000 demandeurs (A, B et C) sur un trimestre. Le nombre de chômeurs de cat. A, lui, baissé de 87 000 ; mais plus de la moitié ont été embauchés avec un contrat précaire ; d’où une augmentation de 48 000 chômeurs de cat. B et C.

baissé de 87 000 ; mais plus de la moitié ont été embauchés avec un contrat précaire ; d’où une augmentation de 48 000 chômeurs de cat. B et C.Au total, on est quand même loin d’avoir retrouvé la situation d’avant crise, avec une augmentation globale de près de 300 000 chômeurs (A, B et C) depuis février 2020.

Sortir d’une période de fort chômage :

Le nombre d’offres d’emploi recueillies par Pôle Emploi en mai confirme cette reprise d’activité, avec une forte progression en mai : on retrouve même un niveau comparable à février 2020. Mais il ne suffit de déposer une offre (souvent avec un contrat précaire, comme le montrent les chiffres plus haut) pour qu’il y ait une embauche : les chômeurs ne sont pas des robots et une période de fort chômage a des conséquences qu’on ne rattrape pas en claquant des doigts !

Au bout d’un an d’inactivité (ou plus pour la moitié des chômeurs inscrits à P.E.), on peut perdre de la qualification professionnelle, on ne suit pas les évolutions (techniques, commerciales, …), on peut se décourager et s’installer dans des habitudes de vie différentes. Et finalement, doucement glisser vers l’exclusion de la sphère du travail et de la recherche d’emploi et le repli dans son petit monde… comme l’on fait la grande majorité de la population qui a du s’isoler en raison de la pandémie…

Pour sortir de cette situation, il faudra du temps, de l’accompagnement individuel et collectif, de la formation professionnelle…

Bien sûr, le nombre de chômeurs entrés en formation a augmenté en mai 2021 ; et c’est une bonne chose. Mais cette augmentation n’a été que de 8700. Bien loin du nombre de formation d’insertion sociale et professionnelle qui vont être nécessaires…La méthode gouvernementale contestée :

Pour inciter les chômeurs à reprendre un travail, le gouvernement avait pour projet, dès juillet, de réduire les indemnités chômage des titulaires d’un contrat précaire (qui représentent la majorité des embauches). Et ceci, contre l’avis de tous les partenaires sociaux (y compris patronaux !). Comme si c’était les salariés qui faisaient le choix d’un contrat de travail précaire !

L’UNEDIC (organisme qui gère l’Assurance Chômage) a calculé que 1,15 millions de personnes allaient voir leur indemnité baisser : en moyenne de 915€/mois à 757€ !

Alors que la pénalisation des employeurs abusant des contrats de travail précaires n’est prévue … qu’en septembre 2022 !

Fort heureusement, le Conseil d’État, saisi en référé (= en urgence) a décidé de suspendre l’application de cette nouvelle règle, en attendant un jugement sur le fond.

La bataille n’est pas gagnée, mais ce répit est bon à prendre.

A suivre...Il y a 0 message(s) de forum -

Résultat des élections départementales et régionales

28 juin 2021, par Patrick Cotrel - #Sainte-Luce - #Conseil régional - #Campagnes 2021À Sainte-Luce, le second tour des élections régionales et départementales a été marqué par une participation légèrement en hausse, un peu plus de 38 % (autour de 36 % au premier tour).

Élections départementales

À Sainte-Luce, le tandem Catherine Corbes/Jean-Christophe Loez (divers gauche) arrive en tête avec 51,41 % des voix, devant Véronique Dubottier-Grenier et Serge Mounier (divers droite – 48,59 %).

Sur le total du canton de Carquefou, le binôme Véronique Dubottier-Grenier/Serge Mounier est réélu avec 54,99 % des suffrages exprimés.Pour voir le détail des résultats par département, cliquer ici.

Élections régionales

La liste « L’écologie et la gauche ensemble » (Matthieu Orphelin) totalise 44,02 % des voix devant « L’Union de la Droite et du Centre » (Christelle Morançais – 40,69 %). Viennent ensuite les listes « La région de tous les progrès » (François de Rugy – 8,93 %) et « Pour une région qui vous protège » (Hervé Juvin – 6,36 %).

Sur l’ensemble des Pays de la Loire, Christelle Morançais est réélue avec 46,45 % des suffrages exprimés.Pour voir le détail des résultats par Régions, cliquer ici.

-

Projet de rapport du GIEC sur le dérèglement climatique :

L’humanité à l’aube de retombées cataclysmiques

23 juin 2021, par Patrick Cotrel - #Au fil des jours - #Energies - Climat - #Développement DurableDans ce document, les experts du climat de l’ONU constatent que les impacts du dérèglement climatique vont s’accélérer, et devenir palpables bien avant 2050.

Pénurie d’eau, exode, malnutrition, extinction d’espèces… La vie sur terre telle que nous la connaissons sera inéluctablement transformée par le dérèglement climatique quand les enfants nés en 2021 auront 30 ans, voire plus tôt, alerte un projet de rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de l’Organisation des Nations Unies (ONU), dont le contenu a été dévoilé, mercredi 23 juin, par l’Agence France-Presse.

Outre la montée des eaux, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat s’alarme aussi du réchauffement des océans et de la fonte du permafrost.

Risque d’« impacts irréversibles » au-delà du seuil de 1,5 °C

Parmi ses conclusions les plus importantes figure un abaissement du seuil au-delà duquel le réchauffement peut être considéré comme acceptable. En signant l’accord de Paris en 2015, le monde s’est engagé à limiter le réchauffement à 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, si possible à 1,5 °C. Désormais, le GIEC estime que dépasser le seuil de 1,5 °C de hausse des températures pourrait déjà entraîner, « progressivement, des conséquences graves, pendant des siècles, et parfois irréversibles ». Et selon l’Organisation météorologique mondiale, la probabilité que ce seuil de 1,5 °C sur une année soit dépassé dès 2025 est déjà de 40 %.

« Le pire est à venir, avec des implications sur la vie de nos enfants et nos petits-enfants bien plus que sur la nôtre », affirme le GIEC, alors que la prise de conscience sur la crise climatique n’a jamais été aussi étendue.

« Même à 1,5 °C, les conditions de vie vont changer au-delà de la capacité de certains organismes à s’adapter », souligne le rapport, citant les récifs coralliens, dont un demi-milliard de personnes dépendent.

Jusqu’à 80 millions de personnes de plus auront faim

Agriculture, élevage, pêche, aquaculture… « Dans tous les systèmes de production alimentaire, les pertes soudaines s’accroissent », observe aussi le rapport, pointant les aléas climatiques comme « principal moteur ». Or l’humanité n’est à ce stade pas armée pour faire face à la dégradation certaine de la situation. « Les niveaux actuels d’adaptation seront insuffisants pour répondre aux futurs risques climatiques », prévient le GIEC.

Même en limitant la hausse à 2 °C, jusqu’à 80 millions de personnes supplémentaires auront faim d’ici à 2050 et 130 millions pourraient tomber dans la pauvreté extrême d’ici à dix ans. En 2050, des centaines de millions d’habitants de villes côtières seront menacés par des vagues-submersion plus fréquentes, provoquées par la hausse du niveau de la mer, qui entraînera à son tour des migrations importantes. Avec une augmentation limitée à 1,5 °C, dans les villes, 350 millions d’habitants supplémentaires seront exposés aux pénuries d’eau, 400 millions au-delà de 2 °C. Et avec ce demi-degré supplémentaire, 420 millions de personnes de plus seront menacées par des canicules extrêmes.

Au-delà de 2 °C de réchauffement, la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique de l’Ouest (qui contiennent assez d’eau pour provoquer une hausse du niveau de la mer de 13 mètres) pourrait par exemple entraîner un point de non-retour, selon de récents travaux. C’est pour cela que « chaque fraction d’un degré compte », insiste le GIEC, alors qu’un autre point de rupture pourrait voir l’Amazonie – un des poumons de la planète avec les océans – transformée en savane.

Les sols gelés en permanence, à la fois en haute montagne et dans les grandes étendues d’Alaska, du Canada et de Sibérie, se réchauffent. Leur température a « augmenté pour atteindre des niveaux records », établit le Giec. Les scientifiques estiment que 20 % à 69 % du permafrost proche de la surface (jusqu’à 4 mètres de profondeur), plus sensible, pourraient dégeler d’ici à 2100 dans l’optique d’un scénario à hautes émissions.

La dégradation du permafrost fait aussi redouter une bombe à retardement pour le climat. Le scénario pessimiste prévoit la « libération cumulée de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliards de tonnes » de CO2 et de méthane - GES encore plus redoutable - dans l’atmosphère d’ici à 2100, « avec la potentialité d’exacerber le changement climatique ».

Conclusions :

En dépit de ses conclusions alarmantes, le rapport offre ainsi une note d’espoir. L’humanité peut encore orienter sa destinée vers un avenir meilleur en prenant aujourd’hui des mesures fortes pour freiner l’emballement de la deuxième moitié du siècle. « Nous avons besoin d’une transformation radicale des processus et des comportements à tous les niveaux : individus, communautés, entreprises, institutions et gouvernement », plaide le rapport. « Nous devons redéfinir notre mode de vie et de consommation. » -

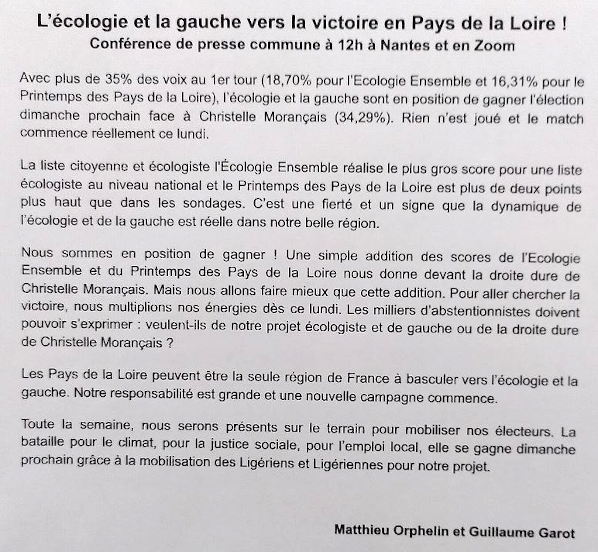

Déclaration commune Matthieu Orphelin et Guilaume Garrot

22 juin 2021, par Patrick Cotrel - #Conseil régional - #Cantonales - Régionales 2021

Pour connaître les 25 mesures-phare proposées par la liste de rassemblement, cliquer iciPour voir la liste des candidat.e.s (par section départementale), cliquer ici

-

Elections départementales et régionale, 1er tour

21 juin 2021, par Patrick Cotrel - #Sainte-Luce - #Campagnes 2021L’abstention :

Ces deux scrutins ont été marqués par une abstention record, dans tout le pays.

Dans les Pays de la Loire, le taux d’abstention a atteint 68,98 % pour l’élection régionale !

Et même à Sainte-Luce, habituellement plus « citoyenne » qu’au niveau national pour le vote, l’abstention pour l’élection départementale a été de 64,13 %.

Sans que cela en soient les causes principales, deux facteurs ont augmenté la confusion : le matériel de vote (bulletins et professions de foie) n’a pas été distribué dans les boîtes aux lettres dans certains quartiers, alors que beaucoup d’électeurs souhaitent les lire pour réfléchir à l’avance afin déterminer leur choix. Une enquête sur le choix par l’État d’un prestataire privé, plutôt que La Poste pour l’acheminer, est indispensable ;

le matériel de vote (bulletins et professions de foie) n’a pas été distribué dans les boîtes aux lettres dans certains quartiers, alors que beaucoup d’électeurs souhaitent les lire pour réfléchir à l’avance afin déterminer leur choix. Une enquête sur le choix par l’État d’un prestataire privé, plutôt que La Poste pour l’acheminer, est indispensable ;

le fait de convoquer le même jour deux élections ayant des règles d’élection très différentes (par listes régionales pour l’une, par binôme sur chaque canton, …), pour des collectivités ayant des compétences très différentes.

le fait de convoquer le même jour deux élections ayant des règles d’élection très différentes (par listes régionales pour l’une, par binôme sur chaque canton, …), pour des collectivités ayant des compétences très différentes.Le résultat du premier tour des régionales :

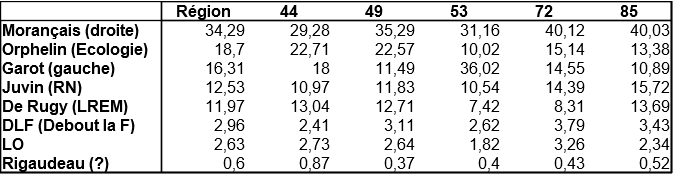

Si on prend en compte que les listes des écologistes et de gauche vont fusionner (comme annoncé) et que les deux listes suivantes (RN et LREM) vont se maintenir, on peut supposer que le résultat final est conditionné par la capacité du rassemblement des écologistes et de la gauche à créer une dynamique.Le résultat du premier tour des départementales en 44 :

Ces élections ont lieu dans chacun des cantons, et aucun binôme n’a été élu au premier tour.

Pour le moment, seul le canton de Guéméné, détenu par la majorité de gauche actuelle semble menacé. Par contre, sur le canton de La Chapelle/Erdre, le binôme formé par Nathalie Le Blanc (PS) et Franck Mousset (EELV) arrive en tête ,avec 46,71 %, devant le binôme sortant formé par Elisa Drion et Erwan Bouvet (44,13%).

A Ancenis, le binôme sortant (de droite) ne devance que de 69 voix le binôme formé par le nouveau maire d’Ancenis-Saint-Géréon (Rémy Orthon) et Leîla Thominiaux (adjointe à Couffé).Le canton de Carquefou :

Là aussi, le duel est incertain pour le second tour. Le binôme sortant (Véronique Dubettier-Grenier, maire de Carquefou, et Serge Mounier) arrive nettement en tête avec 37,98 % devant le binôme ‘Ecologique et solidaire’ (Catherine Corbes, 1ère adjointe à Sainte Luce, et Jean-Christophe Loez, 1er adjoint à Mauves) qui ont recueilli 34,91 % des voix.

L’incertitude est renforcée par le fait que les trois binômes éliminés (LREM avec 10,13 %, le RN avec 8,76 % et la droite dissidente de la majorité municipale à Carquefou avec 8,22%) n’ont donné aucune consigne de vote pour le second tour.

Autre aspect du résultat du premier tour : le caractère local à Sainte-Luce, puisque la candidate du binôme ‘Ecologique et solidaire’, Catherine Corbes, est 1ère adjointe dans la nouvelle équipe municipale à Sainte Luce, et que les deux suppléants de la liste de droite sont membres de l’opposition lucéenne.

Le résultat du premier tour à sainte-Luce est clair : Catherine Corbes et Jean-Christophe Loez ont obtenu 1645 voix (42,63%), tandis que le binôme de droite a recueilli 1156 voix (29,96%). Il ne représente en aucune façon un désaveu de la nouvelle équipe municipale.

Pour voir les résultats détaillés à Sainte-Luce, cliquer ici.

titre documents joints :- info document (PDF - 151.7 ko)

page précédente | 1 | ... | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ... | 337 | page suivante